「持株会って何?」「社会人になったら、投資を始めてみたい!」「入社して間も無く、持株会の説明があったけど、入るべき?安全?」このような疑問を持っている方に、この記事は参考になるかと思います。

従業員持株会のメリット、デメリットや、入会の決め手、さらには運用実績まで公開しています。

先に結論を言うと、運用開始から3年7ヶ月経過した結果は、負けています!笑

え…!?

にも関わらず、私が入会を決めた(これからも運用し続ける)理由は、これから入会しようか迷っている方の役にきっと立つはずです。

また、お金についてこれから勉強したいという方におすすめなのがこちらの本。

【改訂版】本当の自由を手に入れる お金の大学 単行本 – 2024/11/20

持株会とは

ひとことに“持株会”と言っても、下記のようにさまざまな種類があります。

- 従業員持株会:自社の株を従業員が取得できる

- 拡大従業員持株会:非上場会社の従業員が親会社などの上場会社の株式を取得できる

- 役員持株会:会社の役員が自社の株式を取得できる

- 取引先持株会:取引先との親睦関係の増進を目的として、取引先の会社の株式を取得できる

それでは4種類の持株会について紹介します!

従業員持株会のメリット

従業員持株会をやることのメリットは

- 奨励金がある

- 配当金・値上がり益を得られる

- 少額から株式を買える

この3つです。

メリット①:奨励金がある

奨励金とは、株式購入時に企業が負担してくれる出資金のことです。

購入金額の数%を上乗せして、株購入資金として使うことができるパターンが多いです。

うちの会社は、10%上乗せしてくれます。

なので、毎月、給与から5,000円天引きしているのですが、奨励金10%で+500円、合計5,500円の株を購入しています。

メリット②:配当金・値上がり益を得られる

「一株あたりいくら」という形で還元される配当金をもらうことができます。

また、取得した株の平均取得単価が、売却時の単価を上回っていたら、値上がり益を得ることができすが、下回っていた場合は逆に損することになります。

配当金は自動的に再投資に回されます。

メリット③:少額から株式を買える

従業員持株会なら、1株未満から購入することが可能です。

細かいことを言うと、株数の指定ではなく、金額の指定での購入です。

例えば、ひと月5,500円分で2,000円/株の株式を購入する場合、2株(計4,000円)買って、残りの1,500円は次回の5,500円と合わせて、購入資金に充てるという方法です。

自分の証券口座で取引する場合、100株単位(1単元)ごとの購入が必要となり、普通に数十万単位での資金が必要となること考えると、持株会はかなりの少額で投資をすることができます。

少額で始めれて、奨励金というサポートもあるので、従業員持株会は初心者には本当におすすめです。

従業員持株会のデメリット

従業員持株会をやることのデメリットは

- 会社への依存度が高くなる

- 株主優待はもらえない

- すぐに売却できない

この3つです。

デメリット①:会社への依存度が高くなる

従業員持株会に入ると、給与と資産の両方を会社に依存する形となります。

業績悪化により、株価が下落すれば、給与や賞与が下がる可能性も出てきます。

最悪の場合、会社が倒産すれば、収入と株の両方を失うことになります。

『卵は一つのカゴに盛るな』という言葉があるように、安定して資産運用をするには、分散投資をしてリスクも分散するのが基本です。

デメリット②:株主優待はもらえない

株を保有することの楽しみの一つである、株主優待はもらえません。

これは自社株の購入を個人名義の証券口座で行っておらず、持株会の名義で行っているためです。

ですが、株主優待がもともとない会社にとってはデメリットではありません。

株主優待がない代わりに、その分を配当金に回す会社もあるので、要チェックです。

私の会社は株主優待がなく、その分配当金としてもらえます。嬉

デメリット③:すぐに売却できない

株の売却には数週間かかる可能性があります。

その原因は

- 最低売買数量は1単元ごと(100株)

- 個人名義の証券口座が必要

この2つです。

株が下落して、『これ以上含み損が増えていく前に損切りしたい!』と思っても、持株会の株を個人名義の証券口座に出庫してから売買しなければなりません。

個人名義の証券口座を持っていない場合、それを作るところから始める必要があるので、株の売却にはとっても時間がかかります。

1単元貯まる前に辞めたい場合どうなるの?

結論から言うと、保有株数が1単元未満でも売却することが可能です。

ただし、その場合、従業員持株会を解約して買い取ってもらう手続きが必要になります。

一度退会すると、一定の期間の再加入を認めていなかったり、再加入自体を認めていない会社もあるので注意が必要です。

私の場合、保有株数が100株(1単元)を越えるのに、約2年かかりました。

拡大従業員持株会のメリットとデメリット

拡大従業員持株会とは、通常の従業員持株会の対象を拡大し、企業の正社員だけでなく、契約社員、パートタイム労働者、子会社や関連会社の従業員、場合によっては退職者や取引先まで含める制度です。

従来の従業員持株会が「正社員中心」であるのに対し、より広範な関係者に自社株の保有機会を提供することを目的としています。

特徴

・正社員に加え、非正規雇用者(パート・アルバイト・派遣社員など)やグループ会社従業員が参加可能。

・一部の企業では、退職者や取引先関係者にも門戸を開く場合がある。

メリット

- 従業員エンゲージメントの向上:

非正規社員や子会社従業員も含まれることで、会社への帰属意識やモチベーションが向上する可能性がある。

株主構成の安定化:

幅広い関係者が株を保有することで、敵対的買収への防衛策や株価の安定化につながる。- 福利厚生の拡充:

非正規雇用者にも資産形成の機会を提供でき、企業の社会的責任(CSR)や雇用環境改善のアピールになる。

多様な人材の巻き込み:

グループ全体や取引先との結束力が強まり、企業エコシステムが強化される。- 税制優遇の可能性:

通常の持株会同様、一定条件下で税制メリットを受けられる場合がある。

デメリット

- 管理の複雑化:

参加者が多様化するため、事務手続きや規約管理が煩雑になり、運営コストが増加する可能性がある。

リスクの分散不足:

非正規社員にとって、給与と資産が同じ企業に依存するリスクが大きく、株価下落時の影響が深刻になりやすい。

参加意欲のばらつき:

正社員に比べて非正規社員の収入が不安定な場合、参加率が低くなる可能性がある。また、奨励金の差があれば不公平感が生じるリスクも。

株価への影響:

参加者が増える分、売却タイミングが重なると株価に下落圧力がかかる場合がある。

制度設計の難しさ:

雇用形態ごとの条件設定や公平性を保つのが難しく、不満や混乱を招く可能性がある。

役員持株会のメリットとデメリット

役員持株会とは、企業の役員(取締役や執行役員など)を対象にした持株会のことです。

特徴

・経営層が自社株を保有することで、株主利益と経営者の利害を一致させる狙いがある。

・通常、役員報酬の一部を株式購入に充てる形で運営される。

メリット

- 経営者が長期的な視点で企業価値向上に取り組むきっかけになる。

デメリット

- 株価下落時のリスクは従業員持株会と同様。

取引先持株会のメリットとデメリット

取引先持株会とは、取引先企業や協力会社向けに設けられる持株会のことです。

特徴

・ビジネスパートナーとの関係強化を目的とする。

・自社株を保有してもらうことで、取引の安定性や信頼感を高める。

メリット

- 取引先との結びつきが強まり、長期的な協力関係が築ける。

デメリット

- 参加企業が限られるため、規模は小さくなりがち。

持株会は入るべきか?=投資の入り口に最適です

持株会のメリット、デメリットからどう判断するかは個人の自由ですが、私個人的な意見は、持株会はおすすめです!

私が持株会に入った決め手はこれです。

- 奨励金がある

- レンジ相場だから

- 自ら確定申告する必要がない

- 自動積立、かつ、即時売却しにくい仕組みなので、仕事とプライベートに集中できる

入会の決め手①:奨励金がある

投資初心者が株で勝つこと自体が簡単ではないのに、私の会社の場合、積立額の10%が奨励金として上乗せ、つまり、スタート時点で10%の利益があるようなもんです。

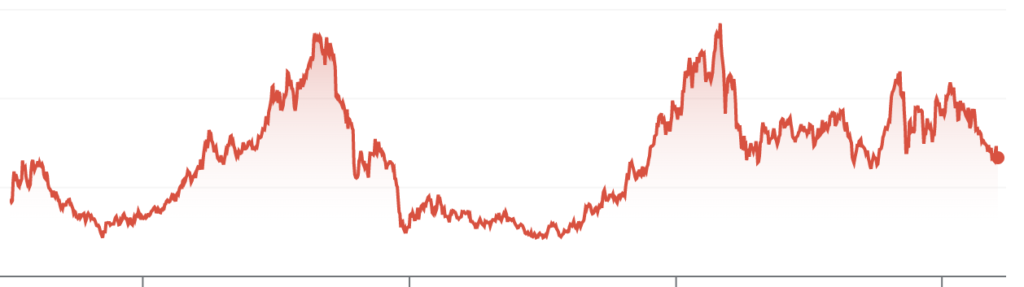

入会の決め手②:レンジ相場だから

長期の積立投資で勝つ上で、レンジ相場であること(右肩上がりの株も○)は重要です。

こちらは弊社の株価(長期)です。

恥ずかしがり屋なので、会社名を明言するのは控えます。汗

『レンジ相場✖️長期積立投資✖️ドルコスト平均法』の組み合わせは、多くの投資家が認める勝ちパターンなのです。

- ドルコスト平均法とは

- 簡単に言うと、高い時は少なく、安い時は多く買う手法で、平均取得価格を低く抑えることができます。

ポイントは、株の購入資金は一定だということです。

入会の決め手③:自ら確定申告する必要がない

配当金に対しては、その支払い時に源泉所得税が天引きされてるので、株を売却して利益が出ない限り、原則、確定申告の必要はありません。

- 確定申告した方がお得になる場合もあります。

- 会社員の場合、配当所得と給与所得を合算した課税所得金額が一定のライン以下の場合、確定申告した方がお得になるようです。

詳しくはこちら→外部サイト:「会社の持株会は確定申告が必要か不要か?」

税理士ではないので、明言は避けました。

関連リンクを紹介したので、ご勘弁を…

入会の決め手④:自動積立、かつ、即時売却しにくい仕組みなので、仕事とプライベートに集中できる

自動売買なので、「毎月買わないと!」と思う必要も、買い忘れもないです。

さらに、仕組み上、即時売却しにくいので、「上がったら売ってやろう」とか「大きく下がったら買ってやろう」とチャートに張り付く必要もありません。

素人ほど、勘に頼った根拠の薄い取引をして、「もう少し後で買ったらor売ったら良かったのに…」というタラレバで、無駄に精神を削りがちですが、それが全くないのは案外大きなメリットです。

忘れてるくらいがちょうどいいんです。

一説には、個人投資家で儲かっている人の属性トップ2は

①亡くなっている人

②忘れている人

らしいですよ。笑

運用3年7ヶ月の実績

2018年9月から従業員持株会を始めて、2022年4月(記事執筆時)で3年7ヶ月が経過しましたが、勝っているのか負けているのか、果たして結果は!

| 積立金 | 奨励金 | 配当金等 | 持分株数 | 平均買付価格 | 評価額 2022年4月現在 | 積立金に対する 評価損益 | |

| 累計 | 325,000円 | 32,500円 | 12,249 | 218.862株 | 1689.12円 | 306,406円 | ▲18,594円 |

負けてんじゃん!笑

奨励金10%と配当金があるにも関わらず、含み損です…笑

初心者にはおすすめ!と言っておきながら情けないです…涙

今はきっと仕込み時だと信じて、たくさんタネを種をまいて平均買付価格を下げて、いつかの上昇に備えようと思います。

また、1年後くらいに気が向いたら、評価損益の集計をしたいと思います。

最後に:それでもやっぱりおすすめです!

現在の評価損益は含み損でしたが、投資の入口としての“従業員持株会”はやはりおすすめです。

なぜなら既述したように、奨励金がもらえたり、長期運用を想定した仕組みのため、リスクを抑えた運用が可能で、じっくり時間をかけてお金を育てる投資を学ぶ良い機会になるからです。

気になった方は、ぜひ自社の持株会について調べてみてはいかかでしょうか。

30代2児パパの普通の会社員がやってる、ほぼほったらかし資産運用についても紹介しています。

また、お金についてこれから勉強したいという方におすすめなのがこちらの本。

【改訂版】本当の自由を手に入れる お金の大学 単行本 – 2024/11/20

コメント